21世纪经济报道记者李域 实习生李怡峰 深圳报道

“先增聘共管、再卸任”或又添一例。

7月22日,招商基金公告称,翟相栋所管的招商优势企业混合基金,增聘陆文凯为基金经理共同管理。

作为公募行业的新秀,翟相栋的基金管理履历刚满3年,却交出了一份亮眼的成绩单。他接手招商优势企业混合基金后,仅用三年时间便将这只规模不足4000 万元的 “迷你基金” 打造成百亿元级别的明星产品,规模实现跨越式增长。

2025年以来,中欧基金曹名长、景顺长城基金鲍无可、安信基金张翼飞等多位公募名将、老将相继离任。对于基金公司来说,一般采用 “提前增聘再卸任” 的策略,以此缓冲基金经理离任对产品运作及渠道合作带来的冲击。正因如此,招商基金此次增聘举动也引发市场对翟相栋可能离职的猜测。

21 世纪经济报道记者从业内获悉,翟相栋后续将卸任其在管的相关产品,职业生涯下一程或是私募。对此,招商基金回应,基金经理变更是公司基于整体投研团队长远规划、资源的高效优化配置及产品管理的切实需求做出的正常调整。

公募业内人士认为,明星基金经理离任加速与市场的周期有关,一方面公募基金转向团队化运作,持续“去明星化”;另一方面是部分基金经理选择加盟大型基金公司或者奔私,以谋求更好发展。

排排网财富研究部副总监刘有华分析指出,相较于公募基金相对固定的薪酬体系,私募机构推行的高比例业绩分成模式,对业绩优异的基金经理更具吸引力,这是部分绩优公募基金经理转战私募的重要原因。此外,私募领域更高的投资自由度,以及基金经理自身的职业发展诉求,也成为推动这一现象的主要因素。

增聘基金经理共管

7月22日,招商基金发布公告称,增聘陆文凯为招商优势企业的基金经理,与翟相栋共同管理该基金。

招商基金相关人士表示,此次增聘旨在进一步优化基金管理框架,提升基金运作的专业性和竞争力,以更好地适应复杂多变的市场环境。

履历显示,翟相栋拥有多年TMT研究经验,是一位成长风格选手。

2015年6月,翟相栋加入中信建投证券股份有限公司,任TMT研究员;2019年1月加入释觉投资管理有限公司(现成都鸿蓉私募基金管理有限公司),任TMT研究员。2020年6月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员;2022年4月29日起担任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

担任基金经理三年多时间,翟相栋业绩亮眼,被市场视为新锐基金经理之一。Wind数据显示,2023年、2024年,招商优势企业分别取得了27.25%、30.16%的收益率;截至7月21日,2025年以来的收益率也达到了20.19%,大幅跑赢业绩比较基准。

整体来看,管理该基金三年多时间,翟相栋的任职回报达到了117.90%,年化回报为27.24%,这一业绩在同类2901只基金中排在第5名。

投资框架上,翟相栋秉持“获得较高投资收益”的高赔率配置策略,自上而下判断和宏观环境和政策导向,重点挖掘由预期和业绩驱动的成长行业;同时自下而上以长期视角严格筛选具备高成长潜力的企业,综合评估基本面变化和个股性价比。历史持仓行业主要集中在TMT行业,兼有国防军工、消费板块布局。

增聘的基金经理陆文凯则以均值回归思维为核心逻辑,基于成长股周期波动特征,力争于周期与估值底部布局。历史持仓行业覆盖TMT、国防军工、公共事业、食品饮料等。

整体看,翟相栋与陆文凯同为成长风格,历史持仓行业偏好有一定重合,据悉,陆文凯接手该基金后,将秉持以估值和成长性为核心的核心理念,采取逆向投资策略,在充分评估市场风险与收益基础上,把握投资机会。同时,他将确保投资策略的延续性,力求为基金持有人带来较好持有体验。

名将、老将接连离开

2025年,多位明星基金经理离任。

3月12日,华商基金公告,周海栋离任华商优势行业、华商盛世成长、华商新趋势优选等多只基金的基金经理,截至去年底,周海栋管理资产规模达到293亿元。

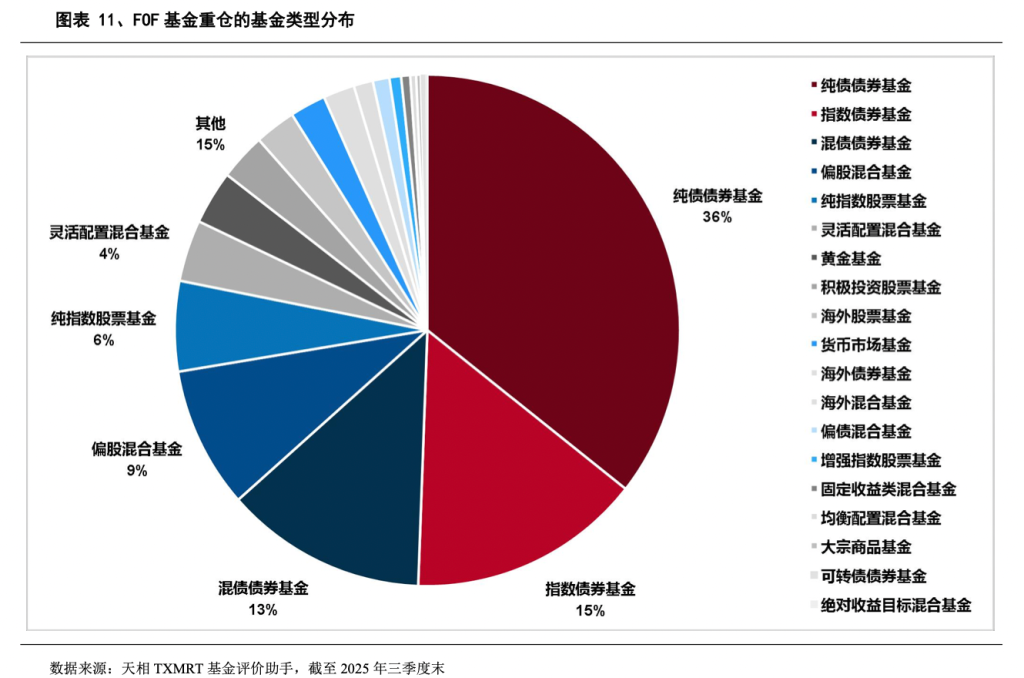

4月17日,工银瑞信基金发布公告称,公司“FOF一哥”蒋华安因个人原因卸任工银养老2035、工银养老2040等9只FOF的基金经理,并已在中国证券投资基金业协会办理注销手续。

5月17日,景顺长城旗下景顺长城价值边际、景顺长城沪港深精选、景顺长城能源基建、景顺长城价值领航两年持有期、景顺长城价值稳进三年定开等8只基金发布基金经理变更公告,显示基金经理鲍无可已于5月16日离任,原因为“个人原因辞职”,并且不再转任公司其他工作岗位。

7月17日,安信基金公告多名基金经理变更,知名基金经理张翼飞因个人原因卸任所有在管产品。作为安信基金固收条线的核心人物之一,张翼飞卸任之前的在管规模超过300亿元,占该公司总规模的三分之一以上。记者获悉,张翼飞离职后或“奔私”。

在公告离职后,张翼飞在致投资者的一封信中提到,未来将继续从事资产管理行业。他一直坚信资管行业创造了巨大的社会价值,正如好的资源配置提升了社会效率,好的资本配置也推动了经济进步。几十年来,那些成为中国经济支柱的企业,几乎都是通过资本市场成长起来的。他相信基于企业价值的投资,不光能给持有人带来收益,也能给社会创造效益,实现信托责任与社会责任的统一。

有业内人士表示,近年来基金经理变更现象增多,对于投资者而言,面对基金经理的离任,需要在公司整体投研能力的基础上重新评估接任基金经理的投资能力。

“公奔私”基金经理转型路径

近年来,有不少前公募人士选择加盟私募或自己创办私募,为私募行业注入新鲜血液。

在排排网财富研究部副总监刘有华看来,基金经理公奔私的原因主要来自于几个方面:其一,私募激励机制更具吸引力,相较于公募基金相对固定的薪酬体系,私募机构采用的高比例业绩分成模式对绩优基金经理更具吸引力。其二,私募投资自由度更高,私募基金在产品设计、投资策略和仓位管理等方面具有更大的操作弹性,能够更充分地实施投资理念。其三,职业发展诉求,成熟基金经理在积累优秀历史业绩和忠实客户群体后,往往寻求将个人品牌价值最大化,私募则为其“自立门户”提供了良好平台。

晨星(中国)基金研究中心总监孙珩持有相同观点,她表示私募虽然运营难度不小,却仍对一些基金经理颇具吸引力。一方面,私募薪酬激励机制更为诱人,业绩提成可让基金经理在产品表现出色时收获丰厚回报,对追求高收入者吸引力更大。另一方面,私募投资自由度高,能让基金经理更充分施展个人投资理念与策略。再者,从职业发展角度,“奔私” 有创业性质,可打造个人品牌,实现从 “打工人” 到掌舵者的转变,这对渴望成就一番事业的基金经理而言,有着难以抵挡的魅力。

有分析指出,无论是公募还是私募,超额收益的本质仍源于对企业价值的深度挖掘。对于投资者而言,“公奔私”基金经理的光环背后,需理性评估其策略适应性、风控能力与市场环境匹配度。

还没有评论,来说两句吧...